2017年1月24日、沖縄は曇りです。 ミツバチヘギイタダニの生態について詳しく調べてみました。

参考文献①:Varroa Mite Reproductive Biology 所々、意訳しています。 間違って日本語訳していたらすみません。

参考文献②:The Varroa Mite 綺麗な図が多くとても見やすいです。ヘギイタダニが持っているウイルスについても詳細が書かれています。あとはダニ駆除用の試薬説明など。

|

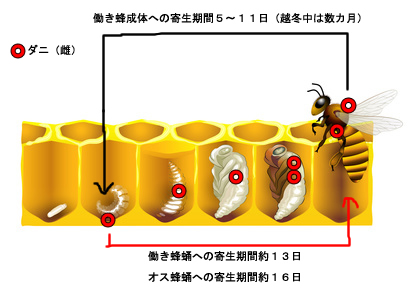

ヘギイタダニ(成熟した雌)は、ミツバチ成体に5~11日間寄生します。 繁殖行動は13~16日間行います(幼虫の餌の所に隠れている期間も含む)。

ヘギイタダニ(成熟した雌)の寿命は1カ月程度です。ミツバチ群が越冬中は数カ月も生きます。ダニの通常寿命なら、一生のうちで繁殖行動を2回行えるでしょう。 |

|

ヘギイタダニの繁殖行動の概要です。

①ダニは巣房に蓋がされるまでは巣房の底に潜んでいます。巣房に蓋がされたら行動を開始します。 ②母ダニは、まず最初に雄ダニになる卵を1つ産みます。その後約一日経過後に雌ダニになる卵を産みます(約1日毎に産む)。 母ダニは、トータルで卵を6個ほど産みます。 ③巣房に蓋後、娘雌ダニが成熟するまで約10.25日掛かります。働き蜂が羽化した時に未成熟の雌ダニや雄ダニは乾燥して死んでしまいます。 オス蜂は蛹期間が14日と長いので、成熟できる娘ダニが増えます。オス蜂蛹では、ダニの繁殖力が1.5倍ほどになる。 働き蜂蛹で繁殖した時の子孫数:約2.5匹 |

|

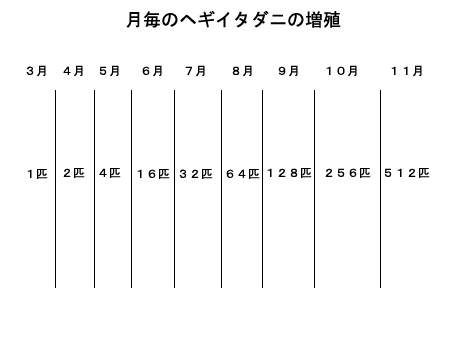

ヘギイタダニは月毎2倍になっていく。 3月時に1匹のダニでも、順調に増え続けると、9か月後の11月には500匹にも増殖しています(参考文献②)。 |

更に詳しい情報は下記になります。 とても長いです・・・

①ヘギイタダニに感染した西洋ミツバチは、何もダニ駆除をしなければ2~3年後に全滅する。

②野生の西洋ミツバチは、1987年にアメリカ国内に持ち込まれたヘギイタダニによって1995年には壊滅状態となった。

③通常、メスのヘギイタダニ成体は働き蜂やオス蜂に取り付き腹部付近から血を吸う。このミツバチ成体への寄生状態は5~11日続く。

④ミツバチ成体への寄生状態は、越冬中など幼虫が居ない時は5~6カ月ほど続く。

⑤ヘギイタダニ成体は、時々宿主を乗り換える。これがミツバチ成体へのウイルス媒介の原因にもなっている。ダニは蛹にもウイルスを移す。羽が縮れるウイルスが有名。

⑥ヘギイタダニはミツバチ成体に寄生している時に一番死にやすい。原因は、誤ってミツバチから落ちて戻れなくなったり、 ミツバチに噛まれて死んだり、寿命が尽きたり等。

⑦ヘギイタダニの自然落下率は20%以下である。 ただし、巣箱の底に落ちただけでは死なない。

⑧ヘギイタダニの他群への感染経路。1.外勤蜂と共に外に出て、偶然、花の上に落ち、その花へ訪花した他群の働き蜂に取り付く。 2.他群のミツバチが巣箱に入り込んだ時に取り付く。3.ダニを背負った蜂が他群へ潜り込みダニが他群へ移動する。

⑨ヘギイタダニは若い蜂に好んで寄生する。若すぎる蜂に寄生すると繁殖能力が下がる。

⑩ミツバチ成体に取り付いていたメスダニは、孵化後5日目位の幼虫がいる巣房に入り込む。

⑪ダニは巣房に蓋がされるまで巣房の底(幼虫の餌の中)に隠れる。

⑫ダニが幼虫の餌の中に隠れてる最中は、忍者のように呼吸用の棒を餌の上に突き出して呼吸している。

⑬巣房に蓋がされてから5時間経過後に、ヘギイタダニは蛹に取り付き体液を吸い始める。

⑭巣房に蓋がされてから、約70時間(約3日)後に最初の産卵が行われる。また、最初に産卵された卵は無精卵(オスダニが生まれる)です。

⑮最初の無精卵の産卵から約30時間後に母ダニは有精卵(メスダニが生まれる)を産み始める。 巣房に蓋がされてから有精卵の産卵が始まるまでは「約70時間+約30時間=約100時間(約4.2日)」掛かる。

⑯母ダニは、繁殖行動中に5~6個の卵を産む(30時間毎に有精卵を1個づつ産む)。 概要:巣房に蓋がされてから70時間経過→無精卵産卵→30時間経過→有精卵産卵→30時間経過→有精卵産卵→以下同じ 産卵総数5~6個)。

⑰母親ヘギイタダニが交尾していないと、有精卵が産めず全て無精卵(オスダニ)になる。 ヘギイタダニの性はミツバチと似ている部分がある。

⑱働き蜂は巣房に蓋がされてから約11日で羽化する。 オス蜂は約14日で羽化する。

⑲ヘギイタダニは卵から成虫まで6日掛かる。 巣房に蓋がされてからオスダニの成熟までに掛かる日数:3日(70時間)+6日(成熟日数)=約9日、巣房に蓋がされてから一番初めのメスダニの成熟までに掛かる日数:4.2日(100時間)+6日(成熟日数)=約10.2日。

⑳オスダニは複数のメスダニと交尾でき、メスダニは35個の精子を体内に保存できる。

㉑オスダニや成熟が間に合わなかった娘ダニ達は、巣房が空いたら干からびて死ぬ(ミツバチ羽化時など)。そのため、成熟したメスダニのみが残る。

㉒ヘギイタダニは糞を巣房内でする。糞はグアニン95%で白い。 理由は不明だが、一部の生殖能力を持たないダニは蛹に糞を付ける。

㉓メスダニの寿命は、ミツバチ幼虫が多い時期は1カ月程度、幼虫が居ない時期は5~6カ月ほど。

㉔1匹のメスダニは1回の繁殖行動で1~3匹の娘ダニを残せる。残せる娘ダニの数は、ホストにする蜂や蛹により変化する。

㉕メスダニの寿命やミツバチ羽化日数をを考慮すると、メスダニは一生で2回程繁殖行動を行える。

㉖メスダニ1匹が寿命内に残す子孫数は、「繁殖行動2回×娘ダニ数2~3匹 = 総娘ダニ数は4~6匹」となる。

㉗ダニへの抵抗性はミツバチ種によって異なる。働き蜂蛹に寄生したダニへの抵抗性は、東洋ミツバチの場合は100%、アフリカナイズドミツバチは40%、西洋ミツバチは10~20%。

㉘東洋ミツバチの場合は、ほぼオス蜂蛹でしかヘギイタダニは増殖できない。

㉙この抵抗性は、働き蜂の蛹に寄生するダニを不活化することによって起こる。 これをVSH (varroa sensitive hygiene ダニに敏感な衛生法?)という。

㉚一般的に言われているグルーミングでダニを体から落とす行為より、ダニの繁殖を根本から抑えるVSHの方が重要なようだ。

㉛ヘギイタダニはメス蜂蛹よりオス蜂蛹に好んで寄生する(9倍好む)。理由は、オスの蛹の羽化が働き蜂より遅い為、成熟できる娘ダニが1.5倍程多くなる。

㉜王台中では、女王蜂の羽化が早い為にヘギイタダニは繁殖できない。 また、ダニはロイアルジェリーの臭い等で王台を避ける。

㉝ヘギイタダニは国や地域により、微妙に特性が異なるようだ。

㉞巣房を小さくしてもダニの繁殖力は低下しない。※巣房の大きさとダニ寄生率については論文により主張が違う。

㉟ダニは巣箱内の湿度が高い程増殖スピードが遅くなる。湿度が80%もあればダニは群にダメージを与えるほど増えなかった。湿度が低い期間は、ダニの増殖スピードに注意が必要? 湿度が年中高い沖縄県はダニが増えにくいので養蜂に有利?

㊱巣脾枠の場所を頻繁に変え、ダニを巣箱内で迷わせ繁殖を抑える方法も考案されていたようだが、3年間巣脾枠を回し続けた実験によると効果はなかったらしい。

ミツバチに感染するウイルス

Acute bee paralysis virus(ABPV): ミツバチの脳を侵し問題のある行動をさせる(他群に入ったり)。寿命が短くなる。ヘギイタダニに寄生されると感染する事がある。

Chronic bee paralysis virus(CBPV): 症状は、ミツバチの体毛が抜けて体が黒く見える。巣門付近でよくみられる。時々、下痢を発症させる。

Israeli acute paralysis virus(IAPV): 感染すると、羽を震わせて巣箱の外で直ぐに死ぬ。ミツバチの糞で広がるがヘギイタダニに寄生されても感染する事がある。

Slow bee paralysis virus(SBPV): 特に症状は無い。 しかし、ヘギイタダニによりリンパ菅にウイルスを注入されると蜂が死ぬ。

Deformed wing virus(DWV): 蛹時に感染すると羽が縮れた成虫が生まれる。また成虫時に感染すると飛べなくなる。ヘギイタダニに寄生されると感染する事がある。

Sacbrood virus(SBV): 幼虫が感染すると体全体が茶色くなって死ぬ(成虫が与えた餌から感染)。 成虫が感染するとあまり食糧を集めなくなり早く死ぬ。

Kashmir bee virus(KBV): 成虫が感染すると体毛が抜けて直ぐに死ぬ。ヘギイタダニはKBVのコロニー内での拡散を手助けする。 このウイルスに感染したコロニーは働き蜂が大量死して弱くなる。

Cloudy wing virus(CWV): 巣門で空気感染するウイルス。 感染した蜂の羽は白く濁る。ヘギイタダニはウイルス感染の手助けをする。

ヘギイタダニは、ミツバチに害しか与えずとんでもないダニですね。