2016年10月01日、沖縄は晴れです。台風18号が月曜日(10月3日)に沖縄本島に直撃しそうです。現在、流蜜期なので台風は来ないで欲しいですが・・・自然は無慈悲です。

今年は、久しぶりにハチミツを10kg位採ろうと2段群の管理をしています。しかし、従来の方法では管理が面倒なので、楽に管理できるように色々試しています。

|

知り合いの方から、バナナを伐採してほしいと頼まれたので切りに行きました。

大きなバナナ(2~3m)が8本くらい群生しており、かつ周囲は草で覆われていたのでハブが居る事を前提に作業しました。 案の定、ハブがトグロを巻いて潜んでました! |

|

生け捕りにしようと試みましたが、気温が高いせいか動きが早く逃げられてしまいました。40cmくらいの大きさでした。

沖縄県は、オオスズメバチやクマなどは生息していませんが、毒蛇がいるので草刈り時は気を付けてください(長靴推奨)。 バナナはノコギリで簡単に切れたので、チェーンソーの出番はありませんでした。バナナ一本で30~40kgはあったので疲れました。 |

|

話を採蜜群の管理に戻します。

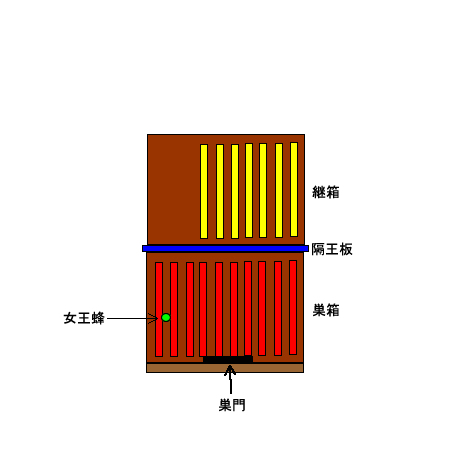

左図は、通常の採蜜群の配置です。継箱に貯蜜枠(黄色)、巣箱に女王蜂と育児枠(赤色)です。 この方法は世界で使わている優れた採蜜方法です。しかし、内部検査する時に継箱を外さなくてはならず面倒です。 また、貯蜜が溜まってくると、継箱がとても重くなるので重労働です。そして継箱を再接続する際に働き蜂を多く潰してしまう問題もあります。 |

|

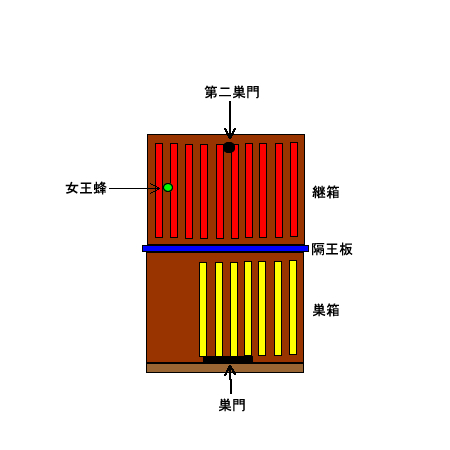

世界で使わている採蜜方法に逆らい、試しに上下を逆にしてみました。継箱に女王蜂と育児枠、巣箱に貯蜜枠です。

これなら、継箱部分を内部検査するだけなので管理が楽です。 問題として、継箱内部で生まれたオス蜂が隔王板を通れず外に出られないので、継箱部分に2cmほどを穴を開けオス蜂が自由に出入りできるようにしました。 |

|

現在、浦添群で試しています。継箱部分:巣枠10枚、巣箱部分:巣枠5枚+フローハイブ1枚です。

感想は、2段群なのに内部検査が楽過ぎるという事です。継箱を外さないので蜂も大騒ぎせず良い事尽くめです。 オス蜂は小さな穴から出入りしています。働き蜂は換気口として使ってます。 |

この方法の最大の問題点は・・・「ちゃんと巣箱部分にハチミツが溜まるのか?」という事です。ミツバチは巣の上部にハチミツを貯める習性があるので、それに逆らう行為です。 自分のサイトでもこの方法は推奨していませんが、私が楽をしたいが為に実験する事にしました。

子育て・相場で負けまくり心身ともに疲れているので・・・楽をしたいのです。